陰茎がんに関して

陰茎がんは、陰茎に発生する極めてまれながんです。新生児期に包皮切除を行う習慣のある地域では発生率が低いことから、包茎、亀頭包皮炎、生殖器の不衛生がリスク要因ではないかと考えられています。また、ヒトパピローマウイルス(Human Papillomavirus:HPV)への感染もリスク要因の候補に挙げられています。先進国では陰茎がんの患者は少ない傾向にあり、日本での発生率は人口10万人当たり1名未満と言われています。

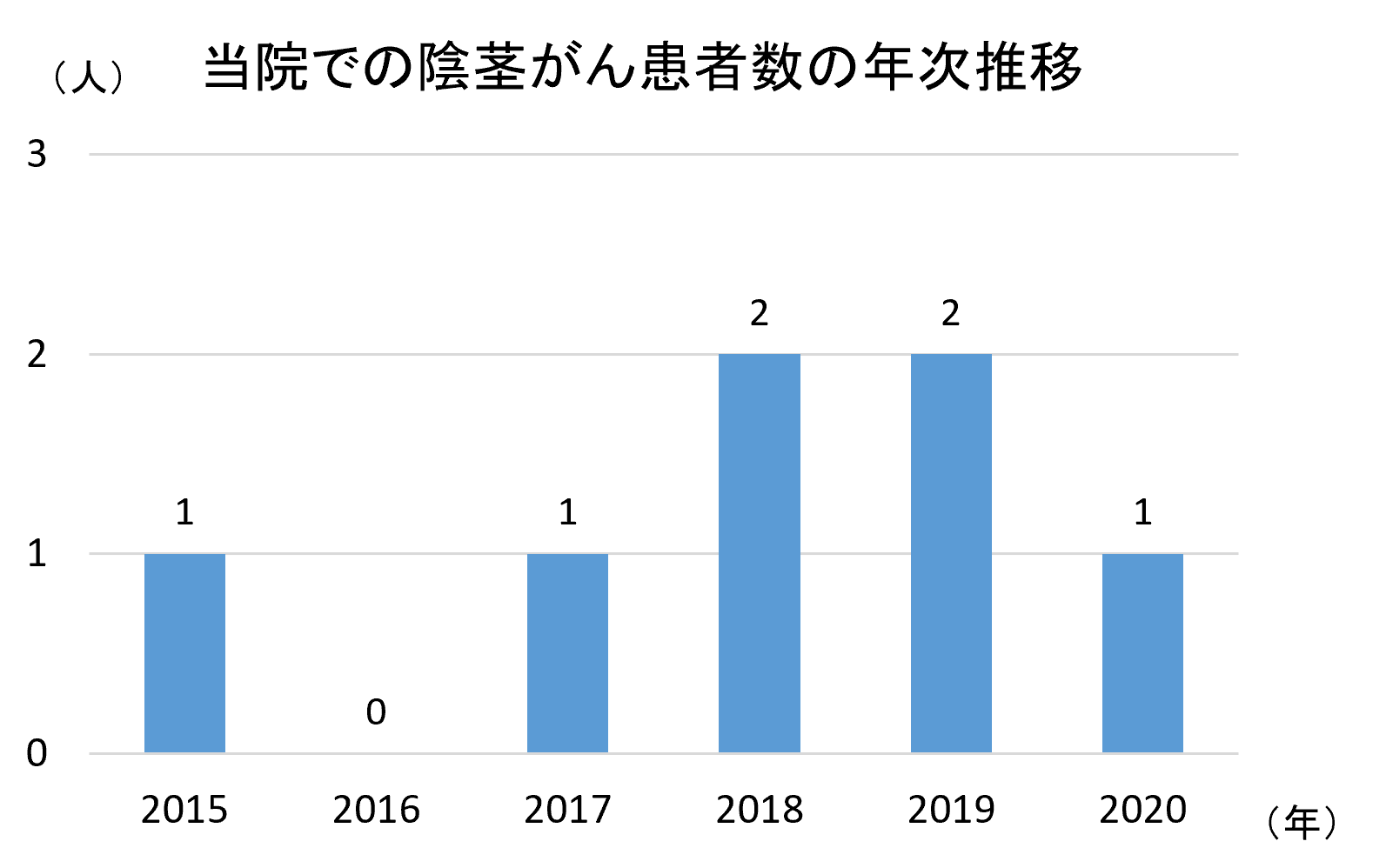

当院での症例数

当院でも年間1人程度とまれな疾患です。 国内の報告では、陰茎がんの患者は60歳から80歳に多い一方で、19%は40歳未満、7%は30歳未満といわれています。当院でも70代以降の陰茎がんの患者様が多いのですが、30代・40代の患者様もおられます。

症状

陰茎がんは、多くの場合痛みを伴いません。硬い腫瘍が陰茎の先端に発生し、大きくなると潰瘍(かいよう)を形成したり、がんが崩れて出血したりすることがあります。また、太腿のつけ根の部分(鼠径)のリンパ節に転移を起こしやすく、鼠径部に腫瘤をかたく触れる事があります。これがさらに大きくなると、リンパの流れが悪くなって、足のむくみが出現することがあります。受診を躊躇される事があるためか、自覚症状が現れてから6ヶ月以内に医療機関を受診した例が約半数、1年以上受診が遅れた例も22%あったと報告されています。医師の診察を受けるのが遅れ、がんの早期発見の機会を逃して手遅れとなることが多いので、自覚症状があったらすぐに診察を受けることが大切です。

診断

肉眼的に見て診断がつく場合がほとんどです。しかし、確定診断のためには、局部麻酔をして病変部の一部を切除して顕微鏡で検査する(生検)か、病変部をこすってはがれた細胞を顕微鏡で調べる検査(細胞診)が必要です。陰茎によくみられる他の疾患、特に尖圭(せんけい)コンジローマという病気がありますが、これが大きくなると陰茎がんとの鑑別がやや難しくなるので、これらの検査が必要です。

陰茎がんは鼠径部(ふとももの付け根)のリンパ節に転移を起こしやすく、鼠径部の触診も重要です。 がんであることがわかったら、CT検査、超音波検査などで他臓器に転移がないかを確かめる必要があります。

病期

T:腫瘍の広がり

| Tis | 上皮内がん |

|---|---|

| Ta | 疣贅性非浸潤がん |

| T1a | リンパ管浸潤なくがん細胞の悪性度が低いもの(G1-G2) |

| T1b | リンパ管浸潤がある もしくはがん細胞の悪性度が高いもの(G3-4) |

| T2 | 尿道海綿体あるいは陰茎海綿体に浸潤 |

| T3 | 尿道へ浸潤 |

| T4 | 隣接臓器へ浸潤 |

N:リンパ節転移

| N0 | リンパ節転移なし |

|---|---|

| N1 | 可動性のある片側の鼠径リンパ節転移が1個まで |

| N2 | 可動性のある鼠径リンパ節転移が片側に2個以上もしくは両側に存在する |

| N3 | 可動性のないリンパ節転移もしくは骨盤内リンパ節転移あり |

M:遠隔転移

| M0 | 遠隔転移なし |

|---|---|

| M1 | 遠隔転移あり |

上記をふまえて陰茎がんは以下の病期に分類されています。

| 0期 | TisN0M0、TaN0M0 |

|---|---|

| I期 | T1aN0M0 |

| II期 | T1bN0M0、T2N0M0、T3N0M0 |

| IIIA期 | T1-3N1M0 |

| IIIB期 | T1-3N2M0 |

| IV期 | T4、N3、M1いずれかひとつでも満たす症例 |

治療

陰茎がんの治療は陰茎原発病変とリンパ節転移に分けて考える必要があります。 手術で腫瘍やリンパ節を摘出する治療の他、全身化学療法や放射線治療を組み合わせて治療を行うこともあります。

1)陰茎原発病変に対する局所の治療(手術など)

Tis、Ta、T1a

陰茎組織や機能の温存を目的とした陰茎温存療法が適用です。陰茎温存療法には薬剤の塗布による外用療法、レーザー療法、包茎に対し亀頭部を露出させる環状切開術、腫瘍の局所切除術、亀頭切除術などがありますが、再発率が高いことが問題となります。

治療後の再発に対しては、再発病変が小さい場合には陰茎の温存をしつつ追加の切除をおこないます。

再発病変が大きい場合や、以下に示すT1b以上の場合には陰茎の全摘除術も行う事があります。

T1b、T2

亀頭全切除術、陰茎部分切除術

T3

陰茎全摘除術+会陰部尿道形成術

T4

手術の前に化学療法を行ったあと、効果のあった症例に対しての手術と放射線照射

2)リンパ節転移に対する治療

触知可能なリンパ節転移を疑う病変がある場合

リンパ節の生検を行い、陽性であれば鼠径リンパ節の郭清も行います。生検が陰性の場合は、転移を疑うリンパ節をすべて切除し、再度がんでないかどうかを調べます。その結果も陰性であれば、治療は行わず経過を観察します。

2個以上の鼠径リンパ節転移がある場合

骨盤内リンパ節の郭清(化学療法や放射線治療を組み合わせる事がある。)

可動性のない鼠径リンパ節または所属リンパ節への再発

生検、あるいは摘出したリンパ節にがんを認める場合には、鼠径リンパ節郭清を行います。手術の前に化学療法を行う事や、骨盤内のリンパ節の郭清、後腹膜領域のリンパ節の郭清も行う場合があります。

3)放射線治療と全身化学療法

放射線治療

陰茎がんに対する放射線治療は、局所(がんそのもの)や転移を起こした箇所に行われることがあります。局所に対する放射線治療は、手術とは異なり、陰茎のかたちをある程度保てることが利点です。治療効果は手術に比べると落ちると言われていますが、I期では手術と同等の治療効果が期待できます。しかし、治療後に陰茎の変形や、尿道の狭窄(きょうさく)をきたすことがあるため、陰茎そのものではなく、転移した病変に対して放射線治療が行われることが多いです。

全身化学療法

進行例に対して手術を行う前に抗がん剤を投与する術前化学療法や転移症例に対する救済化学療法などがあります。パクリタキセル・イホスファミド・シスプラチンという3種類のお薬を組み合わせた併用療法がよく用いられます(TIP療法)。 3日間の抗がん剤の投与を3週から4週に1回行います。放射線治療や手術と組み合わせて行う事もあります。

生存率

がんが限局性である場合(I、II期)の5年生存率は90%、III期では30%です。IV期では、予後は大変厳しいといわざるを得ません。ただし、これらの数値はたくさんの患者さんの平均的な統計学的な数値であり、あくまでその傾向を示すもので、個々の患者さんにあてはまるものではありません。